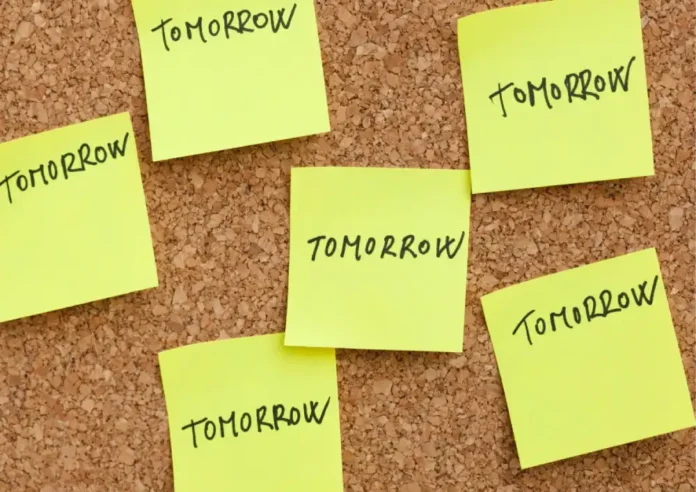

相信大家都经历过——面对截止日期临近的工作,心里默默告诉自己“明天一定开始”。可等到明天,我们却总能找到新的借口继续拖延。明明知道那份报告需要完成,却偏偏打开手机刷短视频,追剧,或者突然觉得整理办公桌成了“头等大事”。为什么我们明知拖延只会带来压力,却还是屡屡中招?其实,这背后的原因并不只是时间管理差或者“懒”,而是大脑的天性在作祟。 拖延,源自于心理、情绪与认知偏差的复杂交织。我们的⼤脑天生倾向于优先追求短期的即时满足,而忽略长期目标的价值。相比起立刻投入一项看似艰难、复杂的任务,短暂的轻松娱乐更容易获得大脑的“奖励机制”。所以,我们宁可点外卖、聊天、刷视频,也不愿面对那些需要深度专注的挑战。 不过,值得庆幸的是,一旦我们理解了拖延背后的科学原理,就可以顺势而为,找到真正有效的应对策略,逐步跳出“拖延—焦虑—更拖延”的死循环,真正掌控自己的时间与效率。 亮点我们为何拖延?揭开背后的心理机制拖延背后的隐性代价科学实证的反拖延方法写在最后 我们为何拖延?揭开背后的心理机制 1. 现在的自己 VS 未来的自己 心理学家指出,拖延往往是“现在的自己”在作怪——我们更愿意选择眼前的轻松,而不是未来的回报。这被称为“时间折扣效应”,也就是我们更看重即时的满足感,而非长期的收益。所以,明知现在投入努力对未来有好处,却总忍不住想“再等等”。 2. 大脑的角色:情绪凌驾于理性之上 大脑中的边缘系统主管情绪反应。当面对一项困难或枯燥的任务时,它会启动“逃避机制”,让我们转向带来即时快乐的活动,例如追剧、刷短视频或“摸鱼”。此时,负责理性决策和规划的前额叶皮层也只能“无奈让步”,难以拉我们回到正轨。 3. 担心失败与完美主义作祟 有时候,拖延的背后是对失败的恐惧。尤其是完美主义者,常常害怕做出来的成果不达预期,索性选择不去开始。久而久之,这种逃避只会加重焦虑,最终变成“临时抱佛脚”的恶性循环。 拖延背后的隐性代价 1. 压力和焦虑不断堆积 任务越拖越久,压力也越积越多。最后关头的赶工常常让人焦头烂额。长期拖延还会让身心健康受损,情绪低落和焦虑感接踵而来。 2. 效率降低与机会流失 拖延不仅让宝贵的时间白白流失,还可能错失学习成长的机会。错过的截止日期、半途而废的项目和草率完成的工作,甚至会影响职业发展,损害个人的专业形象。 3. 决策疲劳与精力消耗 “现在做还是等会儿做?”这种反复内耗会耗尽意志力和精力。等真正下定决心时,往往已经身心俱疲,行动力大打折扣。 科学实证的反拖延方法 1. “5分钟规则”:先做起来再说 告诉自己“只做5分钟”。研究发现,一旦开始行动,大脑会迅速进入“工作状态”,让你更容易坚持下去,打破最初的心理阻碍。 2. 任务拆分法:化整为零 面对庞大复杂的任务时,尝试把它拆解成一个个小步骤。每完成一个小目标,都会激活大脑的奖励系统,分泌多巴胺,带来成就感,进而激励下一步。 3. 设定明确的期限 即使任务本身没有硬性截止日期,也要为自己制定具体的完成时间。研究显示,自我设限有助于提高执行力,让事情真正落地。 4. “诱惑捆绑”法 借鉴行为科学家Katy Milkman的“诱惑捆绑”法——把愉快的事和不喜欢的任务捆绑在一起。例如,只有在写报告或处理邮件时,才允许自己听喜欢的播客。这样能让乏味的任务更有吸引力。 5. 减少干扰,建立责任机制 环境中的干扰越多,越容易拖延。尝试关掉手机通知,使用专注类工具,或在相对安静的环境下工作。同时,找一个“监督搭档”或向他人公开承诺,也能在一定程度上提高执行力。 6. 转变心态:专注进步,而非完美 与其纠结于“必须完美”,不如把重点放在“先完成再优化”上。记住,不完美的成果也比“永远不完成”更有价值。每一次进步,都会让你更有信心,逐步摆脱对失败的恐惧。 写在最后 拖延,并不只是“小毛病”,它会影响我们的效率、心理健康,甚至阻碍长期的成功。越是拖延,内心的压力和负罪感就越积越多,形成一个让人难以逃脱的死循环。但好消息是,摆脱拖延,并不需要彻底“重塑自己”。 其实,只要有意识地做出一些小改变,比如“5分钟法则”、任务拆分,或是减少干扰源,就能逐步重塑习惯,让工作变得轻松高效。下一次,当你发现自己又在逃避任务时,不妨停下来问问自己:“此刻我能做的第一小步是什么?” 往往,最难的只是“迈出第一步”。一旦行动起来,惯性就会帮你持续推进,原本令人头疼的任务也会不再那么可怕。 通过调整心态,结合科学验证的方法,我们无需依靠“硬拼意志力”,就能与大脑达成和解,建立更持久、更健康的工作节奏。 那么,你会选择现在行动?还是,再拖延一会儿? 亮点我们为何拖延?揭开背后的心理机制拖延背后的隐性代价科学实证的反拖延方法写在最后 Read the…